【自分の事業は必要?】古物商許可とは?概要と取り方や費用、必要書類を徹底解説

【自分の事業は必要?】古物商許可とは?中古品売買で必須の許可を徹底解説

目次

「フリマアプリでいらなくなった物を売る」「リサイクルショップで掘り出し物を仕入れて転売する」近年、個人でも手軽に中古品の売買ができるようになりました。(例:メ〇カリ)便利になりましたよね。しかし、継続的に中古品を仕入れて販売する場合、「古物商許可」という許可が必要になることをご存知でしょうか?

「そんな制度知らなかった!」「自分の事業には必要なのかな?」と感じた方は、この記事をぜひ最後までお読みください。

この記事では、古物商許可の基本から、なぜ許可が必要なのか、取得のメリット・デメリット、申請方法、そして取得後の注意点まで、古物商許可について徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたが古物商許可を取得すべきかどうかが明確になり、安心して事業開始することができるでしょう。

1:古物商許可とは?中古品売買の「お墨付き」

古物商許可とは、中古品を仕入れて販売したり、交換したりする事業を営むために必要な公安委員会(警察)の許可です。簡単に言えば、中古品を取り扱うビジネスを適法に行うための「お墨付き」のようなものと言えるでしょう。

この許可は、盗品の流通防止や、取引の透明性を確保することを目的として「古物営業法」という法律に基づき定められています。

2:なぜ古物商許可が必要なの?法律と社会的な背景

では、なぜわざわざ許可を取得する必要があるのでしょうか?その理由は、大きく分けて以下の2点があります。

2-1. 盗品等の流通防止と早期発見のため

中古品市場には、残念ながら盗品が紛れ込むリスクがあります。古物商許可制度は、事業者に取引記録の作成や身元確認の義務を課すことで、盗品の流通を阻止し、万が一盗品が持ち込まれた場合でも早期に発見・回収できるような仕組みを構築しています。

もし、古物商許可を持たずに継続的に中古品を買い取って販売し、それが盗品であった場合、知らず知らずのうちに盗品を流通させてしまうことになりかねません。

2-2. 消費者保護と健全な市場を形成するため

古物商許可を持つ事業者は、古物営業法に基づき、適切な取引を行うことが求められます。これにより、消費者は安心して中古品を購入することができ、健全な中古品市場が形成されます。

許可を持たない事業者との取引では、トラブルが発生しても解決が難しくなる可能性があります。

3:あなたも必要かも?古物商許可が必要なケース・不要なケース

「自分は古物商許可が必要なの?」と疑問に感じている方もいるでしょう。ここでは、古物商許可が必要なケースと不要なケースを具体的に解説します。

3-1. 古物商許可が必要な主なケース

以下のいずれかに該当する場合は、古物商許可が必要です。

- 中古品を買い取って販売する

- 例:リサイクルショップで仕入れた商品をフリマアプリ(メ〇カリ)やネットオークションで販売する(ヤ〇オク)

- 例:一般の方からブランド品や貴金属を買い取って販売する

- 例:ブッ〇オフや〇ードオフなどで中古品を大量に仕入れて販売する

- 中古品を別の物と交換する

- 例:使用済みのゲームソフトを別のゲームソフトと交換するサービス

- 買い取った中古品を修理・加工して販売する

- 例:中古の家具をリメイクして販売する

- 例:中古の衣類をリメイクして販売する

- 古物の売買の委託を受けて、手数料を徴収して販売する

- 例:オークション代行業者

- 古物市場(業者専門の市場)に出入りして取引を行う

- 例:古物市場で商品を仕入れたり、販売したりする

ポイント: 「利益を得る目的で」「反復・継続して」中古品を仕入れて販売する場合に許可が必要となります。たとえ少額であっても、繰り返し行う場合は許可の対象となります。

3-2. 古物商許可が不要な主なケース

以下の場合は、原則として古物商許可は不要です。

- 自分が使用していた物を売る(不用品処分)

- 例:引っ越しで不要になった家具や家電をフリマアプリで販売する

- 例:読み終わった本を古本屋に売る

- 無償でもらった物を売る

- 例:友人から譲り受けた服をフリマアプリで販売する

- 新品を販売する

- 古物の買い取りをせずに、自らが売主となって古物を販売する場合

- 例:自分で制作したハンドメイド品を販売する

注意点: 上記の「不要なケース」であっても、それが「事業」として「反復・継続的」に行われると判断されると、許可が必要になる場合があります。例えば、継続的に友人から不要品を預かり、販売代行として手数料を得る場合は、許可が必要になる可能性があります。判断に迷う場合は、管轄の警察署の担当窓口に相談することをおすすめします。

4:古物商許可取得のメリット・デメリット

古物商許可を取得することには、様々なメリットと、いくつかのデメリットがあります。

4-1. メリット

- 信頼性の向上: 許可業者として公安委員会に認められるため、消費者や取引先からの信頼が得やすくなります。

- 事業規模の拡大: 堂々と中古品の仕入れ・販売ができるため、より大きな規模で事業を展開したりすることが可能になります。

- 古物市場への参加: 業者専門の古物市場に参加できるようになり、一般の方では手に入らない希少品や安価な商品を仕入れるチャンスが広がります。

- トラブル回避: 無許可営業による罰則のリスクを回避できます。

- 銀行口座の開設や融資: 事業用口座の開設や融資を受ける際に、許可があることでスムーズに進む場合があります。

4-2. デメリット

- 申請費用と手間: 申請には手数料(19,000円)がかかり、書類の準備や警察署への訪問など、一定の手間がかかります。

- 義務の発生: 古物営業法に基づき、取引記録の記帳義務や本人確認義務などが課せられます。

- 事業所の要件: 申請には、営業所となる場所が必要になります。自宅でも可能ですが、都道府県により条件が多少異なりますので注意が必要です。

- 欠格事由: 申請者や役員に一定の欠格事由(破産者で復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられた者など)があると、許可が取得できません。

5:古物商許可の申請方法と流れ

古物商許可の申請は、管轄の警察署の防犯係(生活安全課)で行います。基本的な流れは以下の通りです。

5-1. 申請場所の確認

原則として、営業所(事業を行う場所)の所在地を管轄する警察署です。自宅を営業所とする場合は、ご自宅の住所を管轄する警察署になります。

5-2. 必要書類の準備

これが最も時間がかかり、複雑な部分です。主な必要書類は以下の通りですが、管轄の警察署によって追加書類を求められる場合もありますので、事前に確認が必要です。都道府県によって多少異なる場合がありますのでご注意ください。

- 許可申請書: 警察署で入手、または警察庁のウェブサイトからダウンロードできます。

- 住民票の写し: 本籍地記載、マイナンバー記載なしのもの。

- 身分証明書: 本籍地の市区町村で発行される「身分証明書」です。運転免許証等の一般的な身分証明書とは異なりますので注意してください。破産者ではないこと、禁固以上の刑に処せられていないことを証明するものです。

- 略歴書: 過去5年間の職務経歴などを記載します。

- 誓約書: 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。

- 法人の場合: 会社の登記事項証明書、定款、役員全員の住民票・身分証明書等が必要となります。

5-3. 申請書の提出

必要書類が揃ったら、管轄の警察署(生活安全課)に提出します。この際、申請手数料19,000円を支払います。書類に不備があると受理されないため、事前に電話でアポイントを取り、担当者と相談しながら進めることをおすすめします。

5-4. 審査

提出された書類に基づき、警察による審査が行われます。審査期間は、概ね40日程度(土日祝日を除く)です。この期間中に、営業所の確認や、申請内容に関する照会が行われることがあります。

5-5. 許可証の交付

審査に通ると、警察署から連絡があり、許可証が交付されます。これで晴れて古物商として営業を開始できます。

6:古物商許可取得後の義務と注意点

古物商許可を取得したら、それで終わりではありません。古物営業法に基づき、いくつかの義務が課せられることとなります。

6-1. 帳簿(台帳)への記帳義務

古物の買い取りや販売を行った際には、以下の項目を帳簿(台帳)に記録する義務があります。

- 取引した年月日

- 品目と数量

- 相手方の住所・氏名・職業・年齢

- 相手方の確認方法(運転免許証番号など)

6-2. 本人確認義務

古物を買い取る際や交換する際には、相手方の本人確認を必ず行う必要があります。

- 対面取引の場合: 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの提示を求め、氏名、住所、生年月日などを確認します。

- 非対面取引(インターネット等)の場合: 電子署名がされたメール等を受け取ること

6-3. 盗品等に関する届出義務

もし取引した古物が盗品であると疑われる場合や、盗品であることを知った場合は、速やかに警察に届け出る義務があります。

6-4. 許可証の掲示義務

営業所には、古物商許可証を分かりやすい場所に掲示する義務があります。

6-5. 変更届出義務

氏名、住所、営業所の所在地、役員などに変更があった場合は、速やかに警察署に変更届を提出する義務があります。

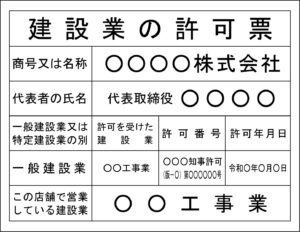

6-6. 標識の掲示義務

古物商の標識を営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。

これらの義務を怠ると、指導や罰則の対象となる可能性がありますので、十分注意しましょう。

7:無許可営業の罰則とリスク

古物商許可が必要な状況で無許可営業を行った場合、古物営業法により厳しい罰則が科せられます。

3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方

これは非常に重い罰則であり、社会的信用も失ってしまいます。

「自分は少額だから大丈夫だろう」「バレないだろう」と考えて無許可で営業を続けることは、大きなリスクを伴います。安易な判断はせず、必要であれば必ず許可を取得しましょう。

8:まとめ:古物商許可は中古品ビジネスの第一歩

古物商許可は、中古品を取り扱うビジネスを行う上で、健全な市場形成と盗品等の流通防止のために非常に重要な役割を果たしています。

もしあなたが今後、本格的に中古品の売買で利益を得ていきたいと考えているのであれば、古物商許可の取得は避けて通れない道です。確かに手間や費用はかかりますが、許可を得ることで事業の信頼性が増し、安心してビジネスを展開できるという大きなメリットがあります。「どうしても時間がない」ということであれば、専門家である行政書士に依頼するというのも良いでしょう。

この記事が何かの参考なれば幸いです。古物商許可を取得して、中古品販売というビジネスを盛り上げ行きましょう!