【初めての建設業許可】建設業許可を取るにはどんな資格がいる?資格なしでも取れる?その他の所得要件も徹底解説!

建設業許可を取るにはどんな資格がいる?資格なしでも取れる?その他の所得要件も徹底解説!

建設業界で事業を拡大し、さらなる信頼を得るためには「建設業許可」の取得が不可欠です。しかし、「建設業許可を取るには、どんな資格がいるの?」「資格がなくても取得できるって本当?」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。

今回は、建設業許可の取得に必要な要件を、資格の有無からその他の所得要件まで、詳しく解説していきます。

1:建設業許可とは?なぜ必要?

建設業許可とは、建設工事を請け負うために必要な国の許可制度です。原則として、請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または木造住宅で延べ面積150㎡以上)の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。

また、許可を取得することで、社会的な信用度が向上するといった面もあります。より大規模な工事や公共工事の受注機会が広がるなど、事業の発展に大きく貢献します。最近では、下請け業者として他の建設業者から仕事を受ける際にも、許可の有無が取引の条件となることが少なくありません。

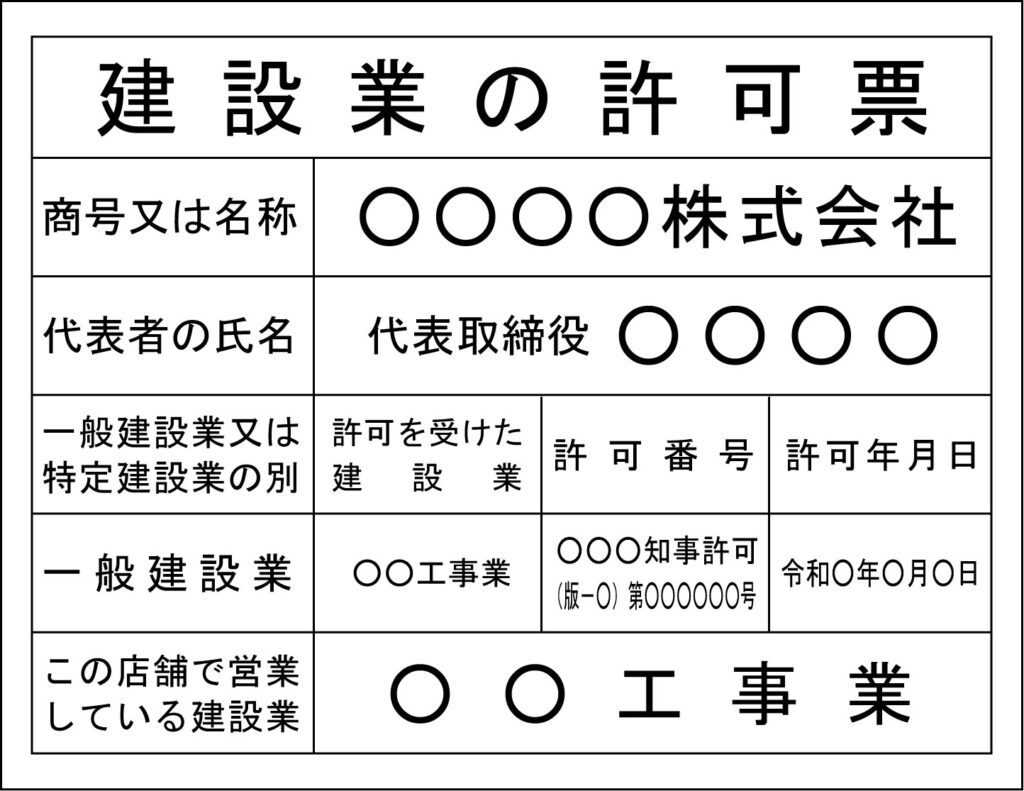

2:建設業許可の種類:一般と特定

建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。

- 一般建設業許可: 元請けとして下請けに出す工事の総額が5,000円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合、または、下請け工事のみを請け負う場合に取得します。多くの中小建設業者が最初に目指すのがこの許可です。

- 特定建設業許可: 元請けとして、発注者から直接請け負った1つの建設工事につき、下請けに出す金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に必要です。より大規模な工事を請け負う元請け業者が対象となり、一般建設業許可よりも要件が厳しくなります。

ここからは、主に多くの方が取得を目指す「一般建設業許可」の要件の解説を進めます。

3:建設業許可の5つの主要要件

建設業許可を取得するためには、大きく分けて以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

- 経営業務の管理責任者を有すること

- 専任技術者を有すること

- 誠実性があること

- 財産的基礎または金銭的信用を有すること

- 欠格要件に該当しないこと

これらの要件を一つずつ見ていきましょう。

1. 経営業務の管理責任者を有すること

この要件は、建設業の経営について一定以上の経験と知識を持つ人物が、申請する会社に「常勤」していることを求めます。

「資格」は不要: ここで求められるのは、国家資格ではありません。これまでの経営者としての経営経験が重視されます。

具体的な要件(いずれか一つ):

- 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。

- 例:建設会社の役員として5年以上、または個人事業主として5年以上、建設業の経営に携わった経験。

- 建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験があること。

- 補助する業務とは「経営者と同等程度の経営業務全般に従事した経験」のこと。

証明方法: 役員としての経験であれば会社の登記簿謄本、個人事業主としての経験であれば確定申告書の控え(事業種別が建設業関連とわかるもの)や工事請負契約書などで証明します。経験期間の正確な証明が重要です。

2. 専任技術者を有すること

営業所に、許可を受けたい建設工事の種類(業種)に関する専門的な知識と経験を持つ技術者が「常勤」している必要があります。

「資格なし」でも取得可能!: 多くの人が勘違いしやすい点ですが、必ずしも国家資格が必須というわけではありません。 実務経験で要件を満たすことも可能です。

具体的な要件(一般建設業の場合、いずれか一つ):

- 国家資格者: 許可を受けようとする建設業種に対応する国家資格を有していること。

- 例:

- 建築工事業の場合:1級・2級建築士、1級・2級建築施工管理技士など。

- 土木工事業の場合:1級・2級土木施工管理技士、技術士など。

- 電気工事業の場合:第1種電気工事士など。

- 例:

- 指定学科修了者+実務経験: 許可を受けようとする建設業の種類に関する指定学科(例:土木工学科、建築学科など)を卒業し、以下に示す実務経験があること。

- 大学・高等専門学校卒業者:3年以上

- 高等学校卒業者:5年以上

- 実務経験のみ: 許可を受けようとする建設業の種類に関する建設工事について、10年以上の実務経験を有していること。

- これが「資格なしでも取得可能」と言われている取得方法です。

証明方法: 国家資格の場合は合格証明書や免許証。指定学科修了者の場合は卒業証明書。実務経験の場合は、過去の工事請負契約書、発注書、請求書など、客観的に経験を証明できる書類が必要になります。

3. 誠実性があること

申請者(法人であればその役員、個人事業主であれば本人)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことを求められます。

この「誠実性」については、きちんと建設業をビジネスとして営んでいくのであれば要件を満たせますのでご安心ください。

4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること

建設工事を適切に遂行できるだけの資金力があることを示す要件です。これは「所得要件」とも深く関連します。

一般建設業の場合(いずれか一つを満たす):

- 自己資本の額が500万円以上あること。

- 貸借対照表の純資産の部が500万円以上であること。

- 500万円以上の資金調達能力があること。

- 金融機関が発行する預金残高証明書で500万円以上の残高が証明できること。預金残高証明書は、原則として申請日の1ヶ月以内に発行されたものが必要です。

- 許可申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること。

- 既に建設業許可を取得しており、更新申請をする場合などが該当します。

証明方法: 直近の決算書(貸借対照表)、預金残高証明書などで証明します。

5. 欠格要件に該当しないこと

申請者やその役員などが、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。

- 破産者で復権を得ていない者。

- 不正手段により許可を取得したとして、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。

- 役員等の中に、建設業法などに違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者がいる場合。

- 営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者。

先ほど、「誠実性」は大丈夫と前述しましたが、欠格要件についてはしっかりと確認をしておきましょう。役員も対象です。

もし、許可後に欠格要件に該当することが判明した場合、許可の取り消しとなる場合があります。

4:建設業許可取得までの流れ

一般的に、建設業許可の取得の流れとしては下記のようになります。

- 要件の確認: 上記の5つの要件をご自身や会社で満たしているかを確認します。特に、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たす人物がいるか、証明できるかが重要になってきます。

- 必要書類の収集・作成: 会社の登記事項証明書、役員の住民票、確定申告書、工事実績を証明する書類(契約書、請求書など)、資格証明書、預金残高証明書など、膨大な量の書類が必要になります。

- 申請書の作成: 収集した書類を基に、許可申請書を作成します。

- 申請: 会社の所在地を管轄する都道府県庁(都道府県知事許可の場合)または国土交通省(大臣許可の場合)に申請します。

- 審査: 申請後、行政庁による審査が行われます。書類の追加提出を求められることもあります。

- 許可取得: 審査に通れば許可が下り、許可証が交付されます。

申請から許可が下りるまでには、通常1ヶ月~1ヶ月半程度の期間を要します(群馬県の場合)。書類の準備に不備があると、さらに時間がかかる可能性も出てきます。

まとめ:建設業許可は資格がなくても取得できる

建設業許可は、建設事業の成長に不可欠です。決して、国家資格がないからといって諦める必要はありません。「10年以上の実務経験」や「指定学科卒業+実務経験」によって、専任技術者の要件を満たすことは十分に可能です。

しかし、要件の判断や必要書類の収集・作成は非常に複雑で専門知識を要します。ご自身で対応が難しいと感じる場合は、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめいたします。専門家であれば、現状のヒアリングから許可要件の確認、必要書類の案内、さらには書類作成・申請代行まで、スムーズにサポートをしてくれます。

許可取得は決して簡単な道のりではありませんが、その先には新たなビジネスチャンスが大きく広がっています。是非許可を取得して、事業を成長していってください。