【どの業種をとればいい?】型枠解体工事を行う場合に必要な許可をケース別に解説!

【どの業種をとればいい?】型枠解体工事を行う場合に必要な許可をケース別に解説!

型枠解体工事業者の皆様、日々の現場作業お疲れ様です。

型枠解体工事は、コンクリート構造物の躯体工事において、コンクリートの養生期間が終わり次第、型枠を取り外す重要な工程を担っています。しかし、その名称に「解体」という文字が入るため、「解体工事業の許可が必要ではないか?」という疑問や誤解が生じやすく、新規で許可取得を目指す事業者様にとって大きな障壁となりがちです。

この記事では、型枠解体工事を行う事業者が、建設業許可を取得する際に取得すべき正しい業種と、解体工事業との明確な違いを、ケース別に徹底的に解説します。

目次

090-9451-9906(茂木)

1|建設業許可の基本:型枠解体工事と「500万円の壁」

まず、型枠解体工事を行う事業者が建設業許可を取得する必要があるのは、他の建設工事と同様に、以下の基準を超過する場合です。

| 許可の要否 | 基準 |

| 許可が不要 | 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事(材料費も含む) |

| 許可が必要 | 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事 |

型枠解体工事は、型枠の設置工事と一括で請け負われることも多く、大規模な現場ではすぐに500万円を超過します。請負金額の制限なく、大規模な工事を受注し、事業を安定・拡大させるためには、建設業許可は不可欠です。

2|決定的な違い!型枠解体工事は「解体工事業」ではない

型枠解体工事を行う事業者が、まず知っておくべき最も重要なポイントは、型枠解体工事は「解体工事業」には該当しないということです。

1. 「解体工事業」が対象とする解体とは?

建設業法における「[解体工事業の建設業許可について解説した記事]」が対象とするのは、「工作物(建築物や構造物)を破壊して取り壊す工事」です。

- (例) 既存の家屋を取り壊す工事、ビルを更地にする工事、構造物本体を撤去する工事。

2. 「型枠解体工事」が対象とする解体とは?

型枠解体工事は、コンクリートの養生期間が完了した後、そのコンクリートの形状を維持するために一時的に設置されていた「仮設物」である型枠を取り外す作業です。

これは、構造物そのものを破壊して取り除く「解体工事業」とは性質が全く異なります。型枠解体は、型枠を設置する工程と一体と見なされるため、型枠設置工事と同じ業種に分類されます。

3|ケース別解説!型枠解体工事業者が取得すべき主要な2つの業種

型枠解体工事で取得すべき業種は、「型枠の素材」と「型枠解体後の作業」によって決まります。

パターン1:木製型枠の解体が中心の場合(最も一般的)

木製型枠の設置工事が「大工工事業」に分類されるため、その付帯作業である型枠解体も同じく「大工工事業」に該当します。

| 業種名 | 大工工事業 |

| 工事の例 | 木材(合板など)を用いた型枠の設置・組立、および解体・撤去 |

| 判断の基準 | 設置された型枠が木製であり、その組立から解体までを一体として請け負っている場合。 |

| 重要度 | 木製型枠工事を専門とする事業者が取得すべき、主たる業種です。 |

| 詳細記事 | [大工工事業の建設業許可について解説した記事] |

パターン2:木材以外の型枠、または支保工の解体が中心の場合

金属製やプラスチック製など、木材以外の型枠の組立・解体、および大規模な型枠支保工(仮設構造物)の解体は、「とび・土工・コンクリート工事業」に分類されます。

| 業種名 | とび・土工・コンクリート工事業 |

| 工事の例 | 鋼製・プラスチック製など木材以外の型枠の組立・解体、型枠支保工(大規模仮設)の設置・解体 |

| 判断の基準 | 木材以外の型枠を主に使う場合、または型枠支保工の設置・解体がメインとなる場合。 |

| 重要度 | 木材以外の型枠や大規模な仮設作業が多い場合に必須です。 |

| 詳細記事 | [とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可について解説した記事へのリンク] |

ローカルルールへの注意点

多くの行政庁では「型枠設置工事と型枠解体工事は一体」と見なしていますが、地域や案件によっては判断が分かれる可能性もゼロではありません。

許可取得の前にお住いの都道府県の行政庁に確認することが重要です。もし、違う業種で許可を取得してしまうと「取り直し」という最悪なケースになりかねません。

090-9451-9906(茂木)

4|「解体専門」/「混合工事」で請け負う場合の許可戦略

型枠解体工事業者様が、型枠解体部分のみを専門業者として請け負う場合や、型枠解体後の仕上げ作業まで一括で請け負う場合の許可戦略を解説します。

ケースA:型枠解体のみを専門で請け負う場合

型枠の設置は他の業者が行い、解体のみを請け負う場合でも、解体作業は主たる型枠工事(大工またはとび・土工)に付随する作業と見なされます。

| 請負工事の範囲 | 必要な許可業種 | 注意点 |

| 木製型枠の解体のみ | 大工工事業 | 請負金額が500万円以上になる場合、大工工事業の許可が必要です。 |

| 木材以外の型枠の解体のみ | とび・土工・コンクリート工事業 | 請負金額が500万円以上になる場合、とび・土工工事業の許可が必要です。 |

ケースB:型枠解体後のコンクリート補修・仕上げまで行う場合

型枠解体後に、コンクリート表面の欠損部をモルタルで補修したり、表面を均したりする作業(左官工事の一部)まで一括で請け負う場合、以下の業種が関連してきます。

| 関連する作業 | 該当する業種 | 取得の必要性 |

| 簡単なモルタル補修・仕上げ | 主たる許可の付帯工事として扱われることが多い | モルタル補修部分が500万円以上になるケースは稀なため、通常は主たる許可のみで可。 |

| 詳細記事 | [左官工事業の建設業許可について解説した記事] |

ケースC:将来的に「解体工事業」も視野に入れる場合

将来的に、家屋の解体や、ビル・マンションなどの本格的な構造物解体工事にも参入したい場合は、「解体工事業」の許可を別途取得する必要があります。

- (例) 基礎杭の解体、構造物の内装解体など、構造物本体の取り壊しを行う場合。

戦略的提案: 型枠解体工事業者様は、まず事業の主軸である「大工工事業」または「とび・土工工事業」の許可を取得し、事業規模が拡大し、本格的な構造物解体に着手するタイミングで「解体工事業」の許可を追加取得する、というステップが最も効率的です。

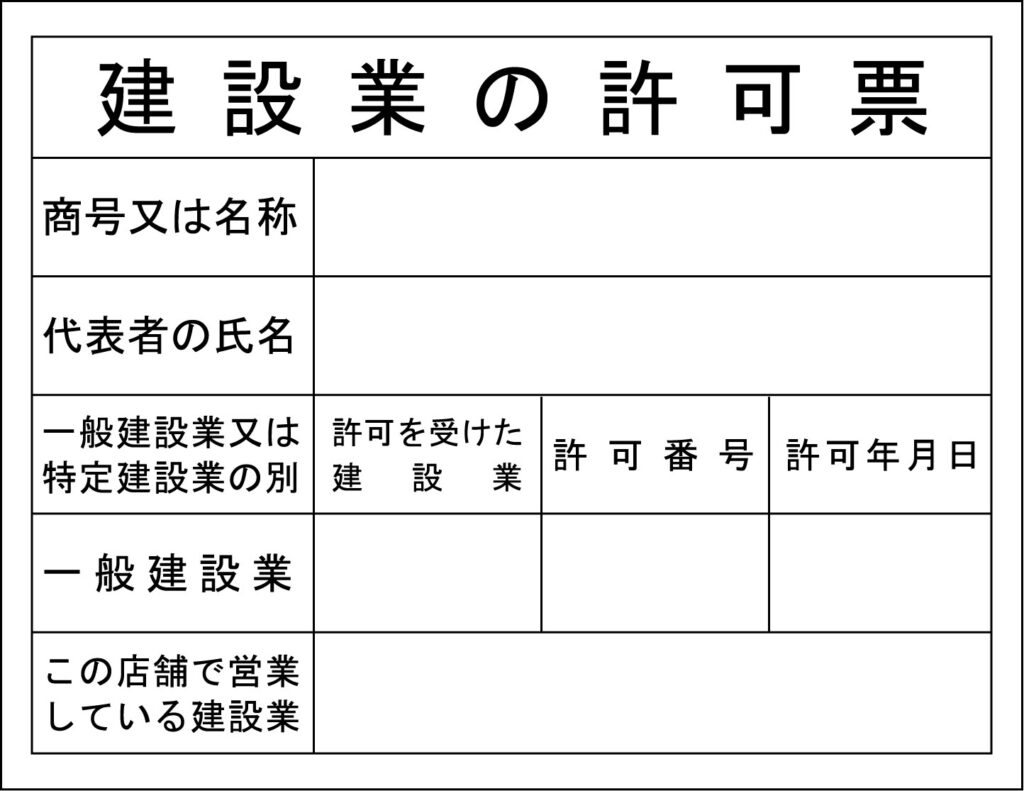

5|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。

- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。

- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。

- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。

- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。

個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)

- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。

- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

090-9451-9906(茂木)

6|許可取得へのロードマップ:あなたが進むべき道

型枠解体工事業者様が、建設業許可を取得し、事業を安定・拡大させるための手順をまとめます。

ステップ1:事業内容の明確化

あなたの事業が主に「木製型枠」を扱っているのか、「木材以外の型枠・支保工」を扱っているのか、その比率を明確にしてください。

ステップ2:主たる業種の選択と要件確認

ステップ1で判明した主たる業種(大工工事業またはとび・土工・コンクリート工事業)について、以下の許可要件を満たせるかを確認します。

- 経営業務の管理責任者(経管):適切な経営経験があるか。

- 営業所技術者(旧専任技術者):該当する業種の国家資格(例:型枠施工技能士など)または実務経験があるか。

- 財産的基礎:適切な資金力があるか。

ステップ3:兼業許可の検討

請負金額500万円以上の工事で、型枠解体からコンクリート補修、小規模な土工事など、複数の作業を自社で一貫して行う場合は、「大工工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」の兼業許可を目指すことが、受注機会を広げる上で最も有利です。

重要な再確認:

型枠解体工事に必要なのは、「大工工事業」または「とび・土工・コンクリート工事業」です。「解体」という言葉に惑わされず、工事の性質(一時的な仮設物の撤去)に基づいて正しい業種を選択しましょう。

許可取得は、信頼獲得と事業成長のための大きな一歩です。どの業種の許可を取得すべきか、また要件確認や申請手続きに不安がある場合は、建設業許可専門の行政書士にご相談いただくことを強く推奨します。

貴社の事業内容に最適な建設業許可を取得し、安心して次の大規模な仕事を受注しましょう!

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

- 要件の正確な判断:

- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。

- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

これらの判断には、専門的な知見が必要です。

- 煩雑な書類作成と収集:

- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。

- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。

- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。

- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。

- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

090-9451-9906(茂木)

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。

ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。

もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。