建設業許可の種類を一覧で確認!知っておくべき29業種と取得要件

建設業許可の種類を一覧で確認!知っておくべき29業種と取得要件

建設業を営む上で、一定の規模以上の工事を請け負う際に必須となるのが「建設業許可」です。しかし、許可には様々な種類があり、「自分の工事はどの業種に当てはまるのか」と悩む方も多いでしょう。「建設業許可を取ったけど、間違えて違う業種を取ってしまってまた取り直さなければならない」なんていうことも実際にあります。それだけは絶対に避けたいですよね。

この記事では、建設業許可の全29業種を一覧で確認できるだけでなく、許可の区分や取得要件、そして分類が異なるい2種類の一式工事についても詳しく解説します。これから建設業許可の取得を目指す方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|建設業許可とは? なぜ必要なのか

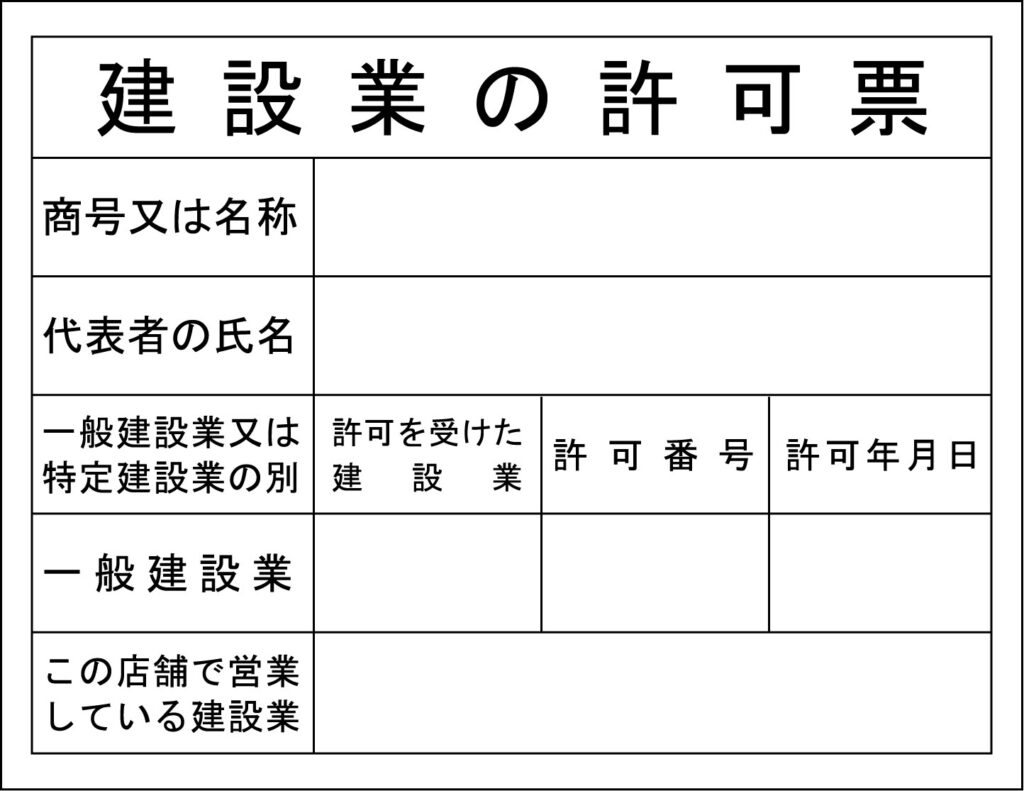

建設業許可とは、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために、建設業法に基づき国や都道府県から与えられる許可です。

許可が必要な工事の規模

以下のいずれかの規模の工事を請け負う場合は、必ず建設業許可が必要となります。

- 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事

- 建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円(税込)以上、または延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事

※軽微な工事(上記の基準を下回る工事)のみを請け負う場合は、許可は不要です。

2|建設業許可の2つの区分(大臣・知事、一般・特定)

建設業許可は、「どこで営業するか」と「どの規模の工事を請け負うか」によって、さらに大きく2つの視点から区分されます。

区分A: 大臣許可と知事許可(営業所の所在地)

| 区分 | 許可の基準 | 申請先 |

| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合 | 国土交通大臣 |

| 知事許可 | 1つの都道府県のみに営業所を設置して営業する場合 | 各都道府県知事 |

別記事:建設業許可の大臣許可・知事許可の違いとは?行政書士が分かりやすく解説!

区分B: 一般建設業と特定建設業(下請契約の規模)

| 区分 | 許可の基準 |

| 一般建設業 | 元請として請け負った工事について、下請代金の合計が5,000万円(税込)未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合 |

| 特定建設業 | 元請として請け負った工事について、下請代金の合計が5,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる場合 |

※特定建設業は、下請業者を保護し、工事全体の適正な施工を確保するために、一般建設業よりも厳しい財産的基礎などの要件が求められます。

別記事:特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?

3|建設業許可の全29業種一覧と特徴

建設業許可は、工事の種類によって29の業種に分類されています。事業主は、請け負う工事の具体的な内容に応じて、この中から必要な業種を選んで許可を取得する必要があります。

この29業種は、「一式工事(2種類)」と「専門工事(27種類)」に大別されます。

1. 一式工事(2種類)の特徴と注意点

一式工事の許可は、総合的な企画・指導・調整のもとに複数の専門工事を組み合わせて一つの工作物(建物)を建設する工事に必要です。

| 業種 | 読み方 | 工事の内容 | 注意点 |

| 建築一式工事 | けんちくいっしき | 住宅やビルなどの建築物、または大規模な工作物の新築・増改築など、総合的な企画・指導・調整のもとに行われる工事 | 各専門工事を単体で請け負うことはできません。例えば、内装工事だけを500万円以上で請け負うには「内装仕上工事」の許可が必要です。 |

| 土木一式工事 | どぼくいっしき | 道路、橋、ダム、河川、港湾などの土木工作物に関する工事や、付随する複数の専門工事を総合的に行う工事 | 建築一式工事と同様、各専門工事を単体で請け負うことはできません。例えば、舗装工事だけを500万円以上で請け負うには「舗装工事」の許可が必要です。 |

【重要】一式工事と専門工事の区別

「一式工事」の許可は、総合的なマネジメントを行うための許可であり、個々の専門工事の許可とは異なります。例えば、「建築一式工事」の許可を持っていても、500万円以上の電気工事だけを単独で請け負うことはできません。その場合は「電気工事」の許可も必要になります。これから許可を取得される方は、単体で請け負う可能性のある専門工事の許可を優先して取得することを検討しましょう。

よく勘違いされるポイントなので注意しましょう。「一式=全ての工事ができる」ではありません。

別記事:建築一式工事とは?定義と具体例や取得するために必要な国家資格について

別記事:土木一式工事とは?定義や具体例、取得に役立つ国家資格も解説!

2. 専門工事(27種類)の業種一覧

以下は、特定の専門技術を用いて行われる27の専門工事の一覧です。ご自身の事業内容と照らし合わせて確認してください。

| 分類 | 業種 | 読み方 | 工事の内容の具体例 |

| 専門工事 | 大工工事 | だいく | 構造材の加工・取付け、木工事 |

| 左官工事 | さかん | モルタル塗り、プラスター塗り、漆喰塗りなど | |

| とび・土工・コンクリート工事 | とび・どこう | 足場の組立て、重量物の運搬・据付け、基礎工事、杭打ち | |

| 石工事 | いし | 石材の加工・積方、石垣築造工事 | |

| 屋根工事 | やね | 瓦、スレート、金属板などによる屋根のふき替え・新設工事 | |

| 電気工事 | でんき | 発電設備、送配電設備、照明設備、構内電気設備工事 | |

| 管工事 | かん | 冷暖房設備、給排水・給湯設備、ガス管、空調設備の設置工事 | |

| タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・レンガ・ブロック | タイル、レンガ、ブロックなどを用いた張付け、積み上げ工事 | |

| 鋼構造物工事 | こうこうぞうぶつ | 鉄骨の製作・加工・組立、橋梁工事(鋼製)、プラントの骨組工事 | |

| 鉄筋工事 | てっきん | 鉄筋の加工及び組立て工事 | |

| 舗装工事 | ほそう | 道路、駐車場、運動場などの舗装工事 | |

| しゅんせつ工事 | しゅんせつ | 河川、港湾などの海底や川底の土砂などを浚渫する工事 | |

| 板金工事 | ばんきん | 金属板を加工して工作物に取付けたり、金属製の屋根をふく工事 | |

| ガラス工事 | ガラス | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 | |

| 塗装工事 | とそう | 塗料を塗布する工事、路面標示工事 | |

| 防水工事 | ぼうすい | アスファルト、モルタル、シート等による防水工事 | |

| 内装仕上工事 | ないそうしあげ | 天井、壁、床の内装仕上げ、間仕切り、ふすま、畳など | |

| 機械器具設置工事 | きかいきぐせっち | 発電設備や各種産業用機械、エレベーターなどの設置工事 | |

| 熱絶縁工事 | ねつぜつえん | ボイラーや配管、ダクトなどの熱絶縁(保温、保冷)工事 | |

| 電気通信工事 | でんきつうしん | 有線・無線通信設備、放送機械設備などの設置工事 | |

| 造園工事 | ぞうえん | 植栽、公園、庭園、緑地などの整備工事 | |

| さく井工事 | さくせい | さく井機械を用いてさく孔(ボーリング)を行う工事 | |

| 建具工事 | たてぐ | 金属製または木製の建具(ドア、窓、シャッターなど)の取付け工事 | |

| 水道施設工事 | すいどうしせつ | 上水道、工業用水道などの取水・浄水・配水施設に関する工事 | |

| 消防施設工事 | しょうぼうしせつ | 火災報知器、消火設備、避難設備などの設置工事 | |

| 清掃施設工事 | せいそうしせつ | ごみ処理施設やし尿処理施設などの設置工事 | |

| 解体工事 | かいたい | 工作物を解体する工事(2016年に追加) |

自身の工事がどの業種かを確認する方法

最も重要なのは、「請け負う契約内容がどの専門工事に該当するか」で判断することです。

もちろん、複数の業種を一度に取ることも可能です。

- 単体の工事を請け負う場合:上記27種類の専門工事の中から最も主要な工事を選ぶ。

- 例: 500万円の壁の塗り替えだけを請け負う 塗装工事

- 例: 600万円の給排水管の入替えだけを請け負う 管工事

- 総合的な工事を請け負う場合:一式工事と、付随する専門工事をチェック。

迷った場合は、管轄の都道府県庁の建設業担当部署や、建設業許可に詳しい行政書士に相談しましょう。

4|建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するためには、業種の種類や区分(大臣/知事、一般/特定)に関わらず、建設業法で定められた5つの共通要件を全て満たす必要があります。

要件1:経営業務の管理責任者(経管)がいること

法人の役員や個人事業主として、建設業の経営業務について一定期間以上の経験を持つ人がいることが必要です。常勤していることが必要です。

- 建設業に関し、5年以上の経営経験。

別記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

要件2:営業所技術者(旧専任技術者)がいること

許可を受けようとする建設業について、一定の資格または経験を持つ技術者が、営業所ごとに常勤していることが必要です。

- 一般建設業:

- 許可を受けようとする業種に関する国家資格(例:二級建築士、二級施工管理技士など)を持つ者。

- 許可を受けようとする業種に関し、10年以上(指定学科卒業+〇年)の実務経験を持つ者。

- 特定建設業:一般建設業よりもさらに難易度の高い国家資格(例:一級建築士、一級施工管理技士など)、指導監督的実務経験が求められます。

別記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

要件3:財産的基礎・金銭的信用があること

事業を継続し、適正に履行できるだけの財産的基盤が必要です。

- 一般建設業:

- 直前の決算で自己資本が500万円以上あること。

- または、500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書など)があること。

- 特定建設業:一般建設業よりも遥かに厳しい、複数の財務指標(資本金、流動比率、欠損の額など)に関する厳格な要件が求められます。

別記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

要件4:誠実性があること

申請者(法人または個人)やその役員などが、請負契約の締結や履行において「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことを求めるものです。

要件5:欠格要件に該当しないこと

申請者(法人、役員など)が、過去に許可の取り消しを受けたり、禁固以上の刑に処せられてから5年を経過していないなど、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

別記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

5|まとめと次のステップ

建設業許可の29業種一覧と、許可を取得するための5つの要件について解説しました。

- まずは自社の事業内容を明確にし、29業種の中から必要な業種を特定しましょう。

- 特に一式工事の許可だけで専門工事を請け負えない点には注意が必要です。

- 最も重要かつ難しいのは、「経営管理の業務責任者」と「営業所技術者」の要件を満たすことです。

建設業許可の取得は、事業の拡大には不可欠なステップです。この記事を参考に、ご自身の会社や事業内容がどの許可に当てはまるかを把握し、スムーズな申請準備を進めてください。弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。ご不明な点があればお気軽にご相談ください。